2024年8月7日(水)『フェスタサマーミューザKAWASAKI2024「昭和音楽大学」』

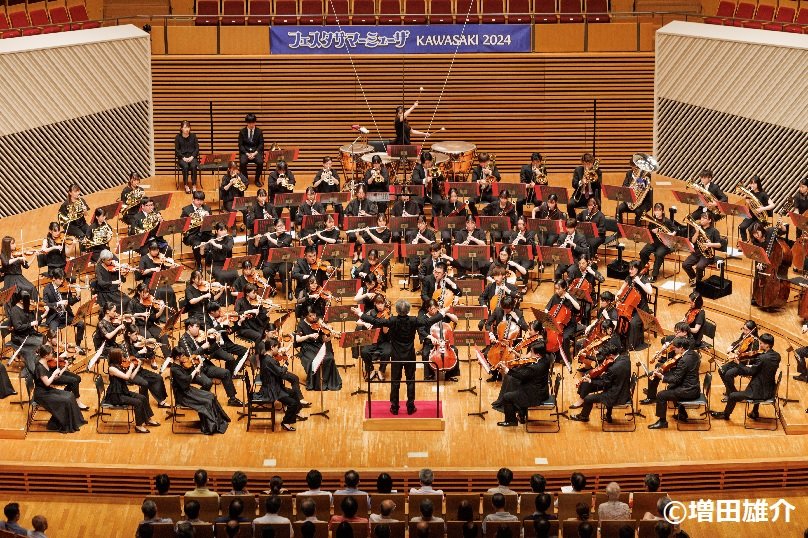

【公演レビュー】フェスタサマーミューザKAWASAKI2024「昭和音楽大学」

指揮

梅田 俊明

演奏

昭和音楽大学管弦楽団

テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ

プログラム

W.A.モーツァルト 交響曲第35番 ニ長調 K. 385「ハフナー」

A.ブルックナー 交響曲第7番(ノヴァーク版)

公演レビュー

20周年を迎えたミューザ川崎シンフォニーホールは、今や世界屈指の音響の美しさを誇る、日本を代表するコンサートホールのひとつとして知られるようになった。

主に首都圏のプロ・オーケストラが日替わりで登場する「フェスタサマーミューザKAWASAKI」は、真夏の音楽の祭典として大変な人気を誇っている。

その一環として、同じ川崎市の地元ということもあり、昭和音楽大学のオーケストラが毎年招かれているのは、本学の音楽的実力を内外に示すにも良いチャンスとなっている。今年は梅田俊明の指揮によるウィーンゆかりのプログラム。

前半のモーツァルト「交響曲第35番ニ長調K.385《ハフナー》」は、楽章が進むにしたがって調子を上げていき、特に第4楽章は闊達さ、愛敬、茶目っ気が細部に隠れていることを明らかにする好演。梅田の指揮からはきびきびとした表情を求める様子が伝わってきた。

休憩中に8名のコントラバス奏者たちが舞台上でずっと熱心にさらっていたのは印象的。オーケストラの真剣な取り組みを感じさせた。

後半のブルックナー「交響曲第7番ホ長調」(ノヴァーク版)も梅田の指揮は暗譜で、楽曲を完全に手の内に収めていることがうかがえた。第1楽章は冒頭のさざ波にのって伸びやかな歌をチェロが奏でる向こうにホルンが響きをおおらかに上塗りしていくところから、響きの作り方がとても丁寧。各声部の音が常によく聴こえ、バランスの良い響きで進められた。

第2楽章は冒頭の弦の主題から熱を込めて強く歌い、アダージョの音楽全体が大きく構築されていく。とりわけ終結部でのワーグナー・チューバとホルンによるワーグナー追悼のコラールは心にじんわり沁みて、ここに全曲の精神的なクライマックスの一つがあることを実感させた。

第3楽章はスケルツォの威力に耳を奪われがちなところだが、トリオの部分での弦のゆったりと濃厚な表情にハッとさせられた。なお近年の研究では、このスケルツォは1881年12月8日に400名近い死者を出したウィーンのリング劇場の火災との関連が指摘されている(ベンヤミン=グンナー・コールスの執筆によるサイモン・ラトル指揮ロンドン響の同曲CDに寄せられた解説より)。

第4楽章フィナーレは、金管群の艶やかな音が存分に魅力を発揮。終結部での全力を尽くした最強奏でも全体の響きのバランスと節度は失われることがなかった。

総じて感じられたのは、各セクションの団結力の強さであり、そのまとまりが特にブルックナーでは有機的に好影響をもたらした。ホールの音響を味方につけて、作曲家生誕200年の記念イヤーに、これほど美しく深く心に響くブルックナーを演奏できたのは、若いオーケストラにとっても大いに自信になったことだろう。

写真提供

ミューザ川崎シンフォニーホール

筆者紹介

林田 直樹 Naoki Hayashida

埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業、音楽之友社で楽譜・書籍・月刊誌「音楽の友」「レコード芸術」の編集を経て独立。オペラ、バレエから現代音楽やクロスオーバーまで、近年では美術や文学なども含む、幅広い分野で取材・著述活動を行なう。